학의천을 나가본 지 꽤 오래되었다.

초봄에 아들과 나가서 걷고 오고서는 처음이다.

큰딸, 작은딸, 아들, 요양사까지 다섯 명이 점심을 먹고 학의천으로 갔다.

주말이라서 주차할 곳이 없다.

그래서 뱅뱅 돌다 비산동 아파트단지 들어가는 길에 주차할 수 있는

공간이 있어서 겨우 차를 세우고 어림짐작으로 학의천으로 내려가는

길일 거라 생각하고 좁은 언덕길로 접어들었다.

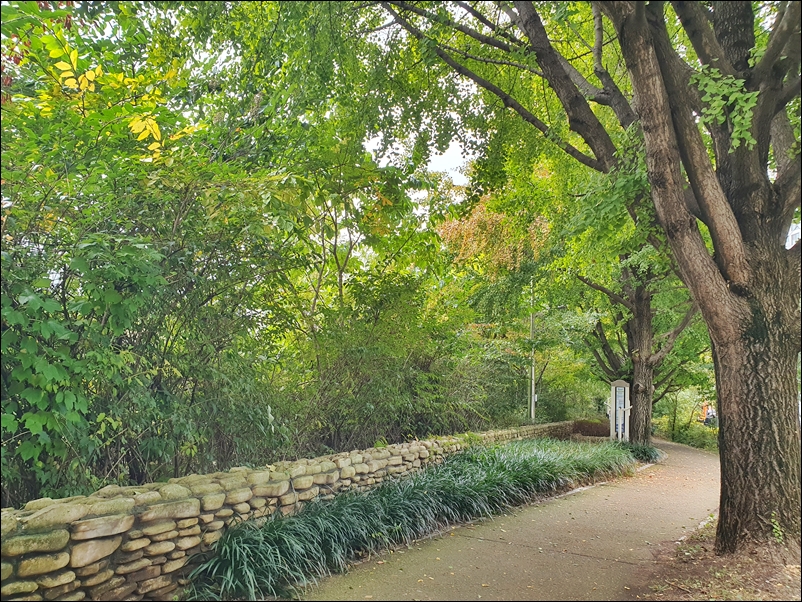

그런데 이 길이 참 운치 있다. 아직 단풍이 덜 들어서 그렇지 단풍이

제대로 들면 참 예쁜 길일 텐데 하면서 우연의 행운에 감사했다.

야트막한 담장이 있고 나무가 우거져 있고 사람이 없어 조용하다.

살펴보니 중간중간에 벤치가 있다. 그래서 두 딸을 먼저 놓아(?) 주었다.

너희들 가고 싶은 대로 갔다가 전화해서 다시 만나자고.

어림짐작으로 들어선 언덕길인데 학의천이 보인다.

길 잘 못 들지는 않았네 하면서 아들도 놓아주고 요양사와 둘이서

천변으로 내려 갔다.

새가 한 마리 있다. 무슨 새인지는 모르지만 저렇게 꼼짝 않고 있다.

사진을 찍어도 날아가지도 않는다.

아직도 가을색보다는 여름색이 더 많다.

하늘이 먹구름으로 덮여 있다. 비 안 내리는 것만도 고맙다.

학의천이 안양천으로 흡수되는 곳까지 왔다. 여기서 요양사도 놓아주고 혼자서

논다. 꽃이 많이 심어져 있어 혼자서 꽃놀이를 한다.

혼자서 놀기에 딱 좋은 꽃밭, 사진 찍으며 아이들을 기다린다.

내가 꺾어 본 꽃, 이 꽃 만지작 거리며 한참을 놀았더니 약속이나 한 듯 넷이 다 왔다.

나는 3,000 보를 채 못 걸었다.

좀 피곤한 게 기어이 총각무 세 단을 사서 다듬어 놓고 왔기 때문이다.

총각김치가 맛있다고 눈치만 보길래 세 단을 더 샀다. 설마 이 김치 담그고

죽기야 하려고 하면서. ㅋㅋ

세 단이니 딸 둘과 요양사에게 나누어 주고 우리는 조금만 먹어야지...